日本の大学で理系の博士号(Ph.D)を取ることにメリットとデメリットを、私の実体験に基づいて考えてみました。

目次

前提

私は日本の大学で理工系の博士号を取っています。大学院を修士で終了後に社会人として働きはじめたものの、「もうちょっと頑張ったら博士号を取れそう」ということに気づいて、社会人博士として働きながら論文を書き、博士号を得ました。

研究自体は好きだったものの、それよりも別の面で仕事を選んでいるため、研究とはあまり関係のない仕事をしています。アカデミック・ポストのことは未経験なので分かりません。

博士号を取るメリット

まずはメリットから。

仕事の選択肢が広がる

世の中には博士の学位を持つことが応募の必須条件になっている求人があります。

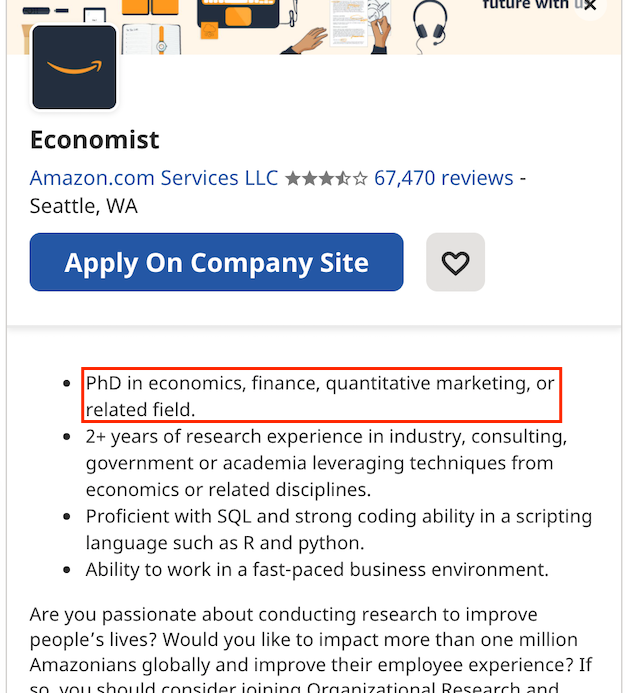

例えば、本記事執筆時点でLinkedInやIndeedで適当に探すと、Amazonでエコノミストの求人(経済学等の博士限定・米国シアトル勤務)が見つかりました。他にも、GAFAで機械学習か何かの専門家で、コンピューターサイエンス等の博士限定の求人(東京勤務)を以前見かけたことがあります。

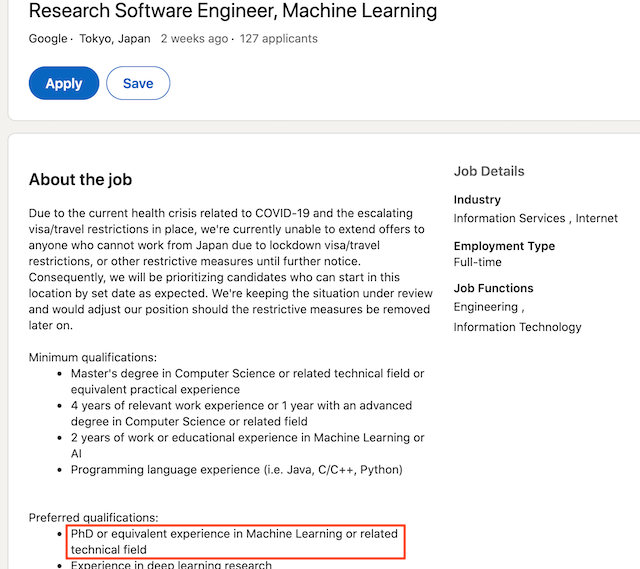

また、博士は必須ではないものの、博士が望ましいと明記している求人もあります。例えば下記のGoogleのリサーチソフトウェアエンジニア(東京勤務)では、コンピューターサイエンス等の修士以上が必須で、博士号や同等の経験が望ましいと書かれています。

ここで例として挙げたGAFAは、給与が一般的な日本の会社と比べると高いようです(他の人のブログを見ると、給与が倍になった話が出てきます)。きっと上記の専門的スキルが要求される求人も高給なのでしょう。

外国人からは尊敬される

日本だと残念ながらあまり感じないのですが、外国では博士のステータスが高いらしく、「実は博士号を持っている」ということが会話の中でたまたま知られたときに、本気で尊敬されたことが何度かあります。

また「外国であまり専門ではない分野の会議に出たときに、他の新参者には発言権がほとんど無かったにも関わらず、とりあえず話は聞いてもらえた」という博士の話を聞いたことがあります。

名刺に記載可能

会社にもよりますが、名刺にも記載可能です。

また、何かのサービスに会員登録する際に敬称を指定できる場合があり、その際に「Dr.」(←医者だけでなく博士の意味もある。念のため。)を選択可能です。例えば私のプライオリティ・パスでは「Dr.」をつけています。

これを付けたところで全く意味はないですが、取ったからには使っておきましょう(笑)。

一度取ってしまえば一生有効

博士号を取ってしまえば、よほど悪質な研究不正が後で見つかったとかで無い限り、何もしなくても一生有効です。

公認会計士など一部の専門職は、一定期間ごとにライセンスの更新が必要な場合があり(往々にして、安くない費用と、更新のための研修等の時間が必要)、更新しないとライセンスが停止されるケースもあります。

博士号については、このような更新は不要です。

博士号を取るデメリット

一方で、デメリットも無くはないです。

博士号を取っただけでは給与アップは望みにくい

メリットの欄で「仕事の選択肢が広がる」と書きました。

ただ、逆に言えば博士号が効いてくる仕事を選ばなければ、メリットを得られないとも言えます。

日本の新卒採用だと修士や博士の初任給が学部卒よりも少し高く設定されているケースを見かけますが、せいぜい月に2〜3万円程度です。中長期的に見れば、入社後のがんばりによる給与アップのほうが遥かに大きいはずなので、この金額の給与アップのために博士号を取りに行くのは割に合わないです。

あくまでも、博士号取得者しかできないような求人を積極的に探しに行けば、高給と思われる求人が見つかることがあるということであり、博士号を取ったら自動的に給与が上がるのではありません。

仕事選びにこだわりすぎてしまう可能性がある

博士になったからには、せっかくなので「博士限定」「研究開発」の仕事を探したくなります。しかし、すべての求人が高給とは限りません。

大手メーカーの研究開発職は博士卒もそれなりに採用しており、そこそこの給与は得られるでしょう。しかし、いわゆるアカデミックポスト(大学での教員や研究員)は、残念ながらあまり高給は望めない上に有期雇用も多いので、経済的に安定しているとは言い難いかと思います。

もちろん仕事選びで重要な点は人によって異なりますが、単に「手っ取り早く高収入を得たい」のであれば、博士号を使うことに拘らずに仕事を探したほうが良いかもしれません。

なお、こちらのリンク先では、博士の卒業後のキャリアについての、給与なども含めた生々しいデータが公開されています。

取引先の期待値を不必要に上げてしまう可能性がある

「博士」という肩書は、確かにその分野での専門性を示すものではありますが、同じ分野でも専門が少し異なると全く知識がないこともあります。しかし、博士の肩書を名刺に書いておくと、その分野の専門家として取引先の人からは認識されます。そのため、取引先の期待と自分の実力とのギャップが生じる可能性があります。

私の場合は、博士の記載が有る名刺と無い名刺を使い分けるようにしています。

一部の企業からは使いづらい人材と思われる可能性がある

新卒を若いうちから自社で洗脳する育てるのを是とする昔からの企業では、ある程度の年齢になっている博士卒は使いづらいと思われて、敬遠される可能性が無きにしもあらずです。

ただし、そのような企業に入社できたとしても、あまり幸せに働けるイメージが持てないので、このような企業は初めから選択肢に入れず、内定が出ても辞退するくらいの気持ちでいい気がします。

メリットを意識して追わないとメリットは得にくい

博士号を取ると、うまく使えばメリットがありますが、逆に自らメリットを追い求めない限りメリットを得にくいとも言えます。

また、博士号を取るには博士課程への在籍(通常は3年)と、その分の授業料と、膨大な労力が必要になります。その分の時間と費用と労力を他のことに使うこともできるでしょう。

しかし、「世界トップクラスの企業の研究開発職に就きたい」「専門性を身に着けて仕事の幅を広げたい」「修士のときの研究でやり残したことがある」「博士と名乗ってみたい(笑)」という方にとっては、博士号を取るのは選択肢の一つになり得ます。

最近は「社会人博士」(フルタイムで働きつつ研究を行って学位を取る)の枠での入学を募集している大学も増えてきたので、社会人として働いている方で博士に興味が出てきた場合は、考えてみてはいかがでしょうか。